最佳回答

本文由作者推荐

简要回答

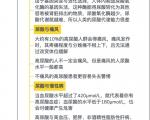

“高温抑郁症”并非医学上的正式诊断,而是指高温天气通过影响生理状态(如睡眠、食欲、激素水平)和心理感受(如烦躁、压抑),诱发或加重的抑郁情绪及相关症状,本质是环境因素与心理状态的叠加反应。1.核心诱因:生理不适放大心理压力高温主要通过以下3个生理途径影响情绪,最终表现出类似抑郁的状态:神经递质失衡:高温导致出汗增多、体液流失,可能影响大脑中血清素(调节情绪)和多巴胺(传递愉悦感)的分泌,引发情绪低...

详细内容

- 01

1. 核心诱因:生理不适放大心理压力

2. 关键应对:从 “降温” 和 “调节” 双管齐下

3. 警惕信号:区分 “情绪波动” 和 “真抑郁”

总结

广告位

点击排行

- 2 排行

- 3 排行

- 4 排行

- 5 排行

- 6 排行

- 7 排行

- 8 排行

- 9 排行

- 10 排行

热点追踪

广告位